Histoire des Juifs de Tanger

Histoire des Juifs de Tanger

À l’origine

L'emplacement stratégique de Tingis, à l'entrée sud du détroit de Gibraltar, fait de l’ancienne Tanger un comptoir commercial florissant, phénicien d’abord, carthaginois ensuite. On sait que les Juifs y sont présents dès l'époque romaine, puis byzantine et enfin au début de l'islam, période durant laquelle ils ont à souffrir de la répression des Almohades d’Afrique du Nord qui les repoussent vers le sud, dans la ville de Mehdia . Avec l'Inquisition espagnole les Juifs d'al-Andalus se dirigent vers les villes et villages du pourtour méditerranéen. Après 1492, de nombreuses familles s’installent dans le nord du Maroc, tandis que d'autres se dirigent vers les cités méridionales de Meknès et Fès, où ils rencontrent des Juifs arabophones et berbérophones. Cependant, aucun de ces réfugiés espagnols n'a trouvé le chemin de Tanger, ville alors administrée par le royaume chrétien du Portugal depuis 1471. La ville est cédée à la couronne d’Angleterre en 1661pour une durée éphémère, prémices du déclin des dominations étrangères sur la cité.

Tanger durant les XVIIe et XVIIIe siècles

Assiégée à plusieurs reprises au XVIIe siècle, la ville est reprise par les armées marocaines. En 1684, les Anglais quittent la ville. Le règne du sultan Sidi Mohammed Ibn Abdallah (1757-1790) attire marchands et artisans juifs installés au Maroc, parmi lesquels des familles de la ville voisine de Tétouan. En 1770, le sultan Sidi Mohammed Ibn Abdallah exige que tous les représentants diplomatiques européens résident à Tanger, permettant ainsi à certains membres de la petite communauté juive de Tanger d’intégrer les consulats étrangers et les maisons de commerce. Des hommes d'affaires juifs entretenant des relations avec l’Europe créent des partenariats fructueux autour de la Méditerranée. Les employés consulaires acquièrent des privilèges remarquables, en ce compris un statut juridique extraterritorial hors du cadre de la juridiction musulmane. Si ce nouveau statut donne à certains Juifs un niveau de liberté et de sécurité non négligeable, il a aussi creusé le fossé entre les Juifs aisés de Tanger et leurs coreligionnaires moins fortunés, tout en provoquant le ressentiment d’une partie des musulmans.

Tanger au temps de l’Empire

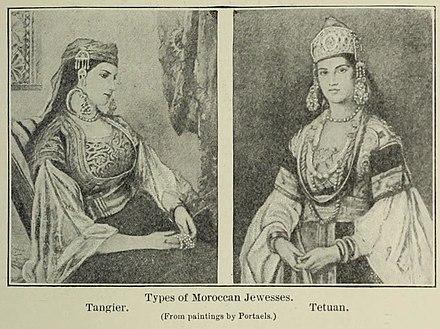

La population juive de Tanger se développe rapidement tout au long du XIXe siècle. Les populations de l'intérieur du pays s’installent dans toute la medīna faisant de Tanger une ville unique, sans quartier juif séparé. Les Juifs s’y promènent librement dans les rues, vêtus à l’européenne et revendiquent un certain goût et une sensibilité pour la modernité.

À la fin du siècle, les Juifs de Tanger forment une population culturellement mixte, composée d’origines ibériques d'autres sont issus du Maroc méridional. La population hispanophone conserve la haketia, un dialecte judéo-espagnol, tandis que les Juifs de l'intérieur conversent dans leur arabe natal. Après 1864, les langues française et espagnole sont enseignées dans le réseau des écoles de l'Alliance Israélite Universelle (AIU). Les Juifs de Tanger sont cosmopolites et multilingues, profondément ancrés et attachés à leurs racines sépharades.

Une économie dynamique et moderne

En 1856, les Britanniques imposent un traité de libre-échange au Maroc, incitant d'autres nations à emboîter le pas, stimulant ainsi l'économie locale, favorisant la prospérité. Une élite juive domine les affaires commerciales, grâce à quelques personnages atypiques parmi lesquels Haïm Benchimol. Traducteur-interprète de la légation française, il devient pourtant l'un des hommes les plus riches de Tanger en tant que propriétaire de biens immobiliers, représentant de sociétés européennes, marchand de bétail, propriétaire de journaux et banquier. Dans les dernières années de sa vie, il soutient généreusement la création d’un hôpital juif ultra moderne à Tanger, le premier du genre au Maroc.

Une Junta representativa, sorte de comité directeur choisi par scrutin, règle désormais la vie juive communautaire et organise la collecte des impôts. Les Juifs rejoignent des associations civiques, tels que la « Commission d'hygiène ». Composée de dignitaires locaux et de diplomates étrangers, la commission prend la responsabilité de superviser les travaux publics tels que la régulation de l'approvisionnement en eau, et les questions de propreté et de salubrité.

Les femmes juives émergent dans la vie publique, à la tête d’organisations caritatives et de cercles culturels. Les Filles de Sion participent à l'entretien de l'hôpital juif. Certaines d’entre elles rejoignent l’Association des diplômés de l'AIU et participent à ses activités sociales. Elles se réunissent régulièrement pour lire des textes religieux populaires, ainsi que de la poésie et des romans européens contemporains (Zola, Flaubert et Heinrich Heine). Rahma Toledano, écrivaine et journaliste, publie alors des articles d'actualité dans la presse locale espagnole et française.

Dans les années 1890, Tanger abrite une presse marocaine en plein essor, avec des Juifs occupant des postes d'écrivains et de rédacteurs. Des journaux dirigés par des Juifs tels que « La Liberté » (al-Hurriyya), publiés en arabe et en français, apportent des nouvelles internationales au public tangerois. Les Juifs de Tanger émergent dans la vie moderne avant les autres, soutenus par leur appartenance à de solides institutions civiques et religieuses et un sens profond de la solidarité communautaire.

Turbulences du XXe siècle

En 1912 , la France et l’Espagne occupent le Maroc. Cette occupation annonce une nouvelle ère d'opportunités pour les Juifs de Tanger. Mais le marasme provoqué par la Grande Guerre paralyse l'économie et la vie commerciale de Tanger. En 1923, la ville semble renaître au moment où les grandes puissances la décrètent zone internationale sous tutelle européenne. Le nouveau régime international apporte une certaine stabilité et le capital juif commence à affluer dans une série d'entreprises, comme la banque, l'aménagement du territoire, l'importation et l'exportation. Durant cette période faste, les Juifs occupent alors trois des vingt-six sièges de l'Assemblée législative internationale au pouvoir.

La Seconde Guerre mondiale représente une rupture soudaine et déstabilisatrice. Entre 1940 et 1945, Tanger est placée sous contrôle espagnol : le commerce international s'arrête pratiquement, tandis que des centaines de réfugiés juifs fuyant l'Europe trouvent un asile temporaire à Tanger, largement soutenus par la charité locale et l'aide humanitaire en provenance de l'étranger.

En 1945, Tanger retrouve son ancien statut international. L'après-guerre est une sorte d’âge d'or pour le Tanger juif, qui prospère à nouveau en tant que centre de commerce international. Cette situation change drastiquement en 1956, lorsque les nationalistes marocains dirigés par le sultan Muhammad V revendiquent l'indépendance à l'Espagne et à la France. Les Juifs de Tanger, au nombre d'environ 17 000, à la veille de l'indépendance, craignent de perdre leur statut particulier. Certains dirigeants juifs, comme Abraham Laredo, soutiennent le mouvement politique pro-nationaliste Istiqlal ; mais la majorité des Juifs de Tanger fuient la politique et s'accrochent à l’idée du statu quo. L'avocat juif marocain Carlos de Nesry, auteur de Les Israélites marocains à l'heure du choix (Tanger, 1958) a soutenu que l'indépendance offre alors aux Juifs une occasion unique de s'intégrer dans la vie politique « normale ». Mais force est de reconnaître que la grande majorité des Juifs choisit les voies de l'émigration. La communauté juive de Tanger décline à un rythme soutenu, ses habitants se dirigent massivement vers l’Europe, les USA, le Canada, l’Amérique du Sud, et aussi vers le nouvel État d'Israël.

En 2022, le nombre total de résidents juifs permanents de Tanger était réduit à moins d'une centaine.

D’après un texte anglais du Pr Susan Gilson Miller, traduit et adapté par Ph. Pierret